今天是太空与您相伴的【第2631期】

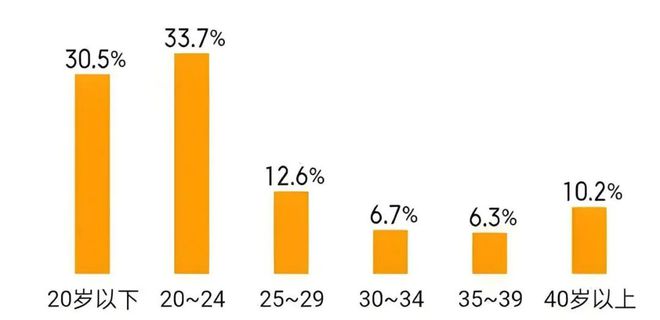

2018年,短视频横空出世,从此走进了人们的日常生活中。据统计,在使用短视频的人群中,30岁以下的年轻人占比高达76.8%,而20岁以下儿童青少年则占总数的30.5%,远高于中老年群体。中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对1557名受访者进行的一项调查显示,87.7%的受访者喜欢刷短视频,且受访者年龄段越低,刷短视频的兴趣越高。

中国互联网络信息中心最新数据显示,我国目前网民规模达11.08亿人,而短视频用户规模便突破10.8亿 ,在网民群体中占比极高。从使用时长来看,短视频应用人均单日使用时长达168分钟,近乎每人每天要经历超过200次 “指尖跳跃”。

智能时代,短视频不仅能够在指尖滑动之间给人带来愉悦的视听体验,也让我们能够在繁忙生活之余碎片化地学习知识。一些优秀的短视频创作者还为观众带来很多正向精神激励,开展科普教学,丰富了人们的网络生活。

同时,在社会、经济等各种压力悄然剧增的时代,短视频也裹挟着一部分人沉迷于“低成本高回报”的快感:观看“洗地毯”、“修牛蹄”、“收纳大师”和“挤痘痘”等“解压”视频,沉迷“旅游达人”、“网红探店”、“明星日常”等“分享生活”短剧,收藏一些“高效健身”、“快速减肥”等“学习”短视频。点赞、算法推荐的即时反馈机制会让人短时间内频繁获得快感,陷入“越刷越空虚,越空虚越想刷”的恶性循环,浪费大量宝贵的学习和休息时间。更令人担忧的是,为了追求流量背后的巨大利益,少数短视频制作者迎合大众恶趣味制作的劣质短视频已经从“数字安慰剂”变成了“数字毒药”。

《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2023-2024)》的调查显示,当短视频使用时间超过4小时,青少年存在抑郁风险的比例高达42.1%。那应如何控制刷短视频的时间,保护我们心理健康呢?

做到自我察觉与情绪管理

在打开软件的前,仔细询问自己:“我现在只能通过这种方式缓解心情吗?我现在需要什么?”通过转移注意力,关注自己真实的情感需求。同时,培养一些替代性的放松方式,如冥想、摄影、桌游、运动等。刷一会儿手机,就说服自己休息一下,缓解身体和精神疲惫。

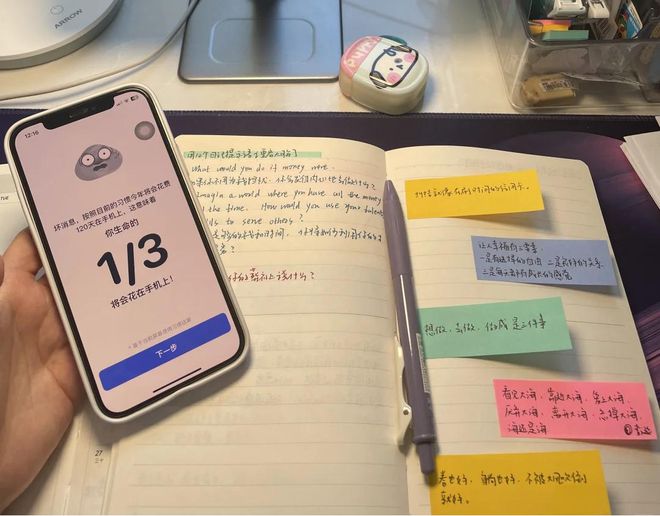

设定明确的时间与行为限制

可以尝试卸载软件、精简App,即定期清理、精简手机中安装的App数量,尤其是娱乐类App的数量。或者采取物理隔离手机的方式,强迫自己一段时间内摆脱对短视频的依赖。例如,将手机放在另一个房间或使用定时锁盒,避免随手刷视频的冲动。对于自控能力较弱的青少年,监护人可以通过设定手机使用时间限制,并采取陪伴观看的方式,引导他们正确使用短视频。同时建议建立“无手机时段”,如学习、用餐或睡前1小时,用亲子活动、运动或阅读等替代娱乐。

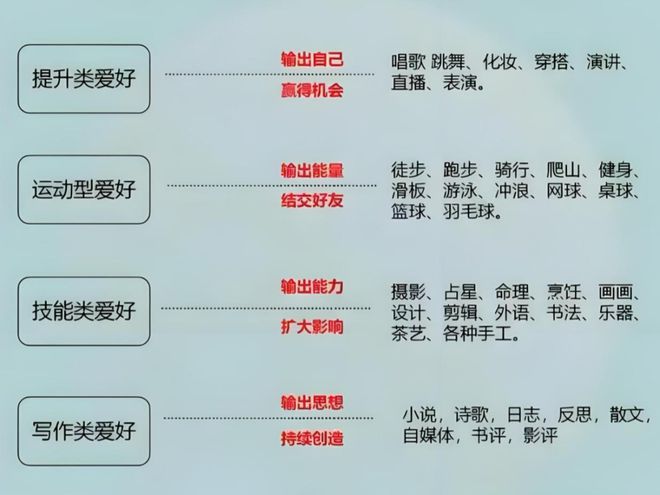

主动构建替代性成就体验

要摆脱对短视频的依赖,可以主动培养输出型爱好,用学习、阅读、运动等具有长期回报的活动替代即时快感,增强成就感和专注力。例如,用刷短视频的两小时观看一部高质量电影、学习新技能或锻炼身体,既能放松又能提升自我。此外,可通过制定“价值换算表”,如对比短期愉悦和长期代价:刷一个小时视频带来的短暂快感与造成时间浪费、工作注意力分散的价值对比,帮助理性权衡利弊,逐步用高价值活动替代低价值消遣,建立更健康、可持续的生活方式。

在信息洪流中,我们要时刻关注自己的心理健康,不要让刷屏悄悄偷走你的时间和精力。

作者简介

王靖婧,大学本科在读,喜欢绘画,热爱生活。

作者简介

葛益彤,大学本科在读,热爱体育运动、阅读写作。

主播简介

周思言,大学本科在读,热爱航天科技。

来源 | 我们的太空(ID:ourspace0424)

作者 | 王靖婧、葛益彤

主播 | 周思言

审核 | 陆峥

编辑 |刘心继

校对| 樊瀚文

主编 | 张文军

邮箱 | ourspace0424@163.com