“我本来是被叫去做贷款接收人,却抹不开面子成了贷款人。”朋友的突然离世,让广东27岁男子小谢陷入困境。

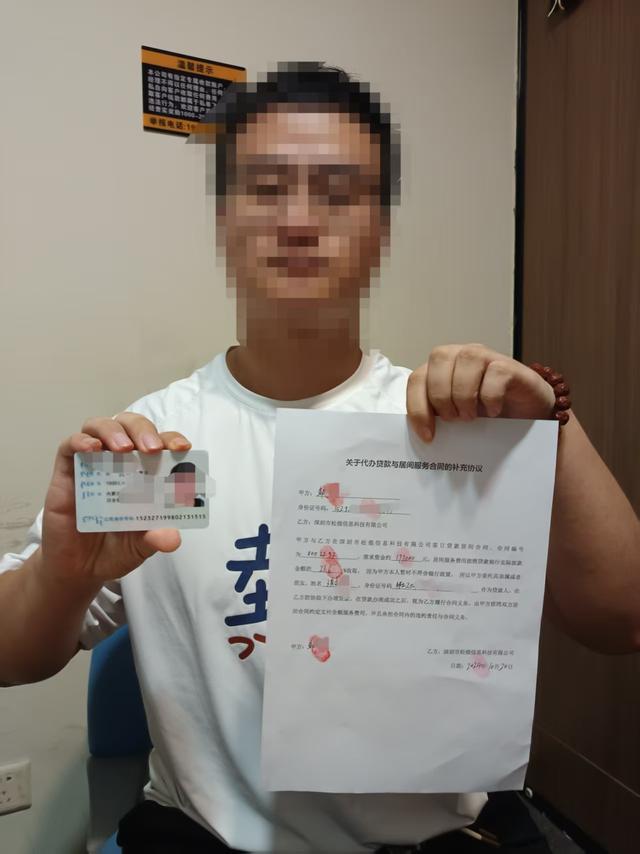

图为27岁男子小谢

为朋友帮忙——

前同事殷勤请客后,被叫去“接受贷款”却抹不开面子成了贷款人

小谢告诉华商报大风新闻记者,他是广东韶关人,在深圳打工多年。

“我那个同事姓邹,跟我同岁,原来在一起上班时关系不错,觉得他为人挺真诚。”

小谢说,2024年10月18日,邹某突然联系他,热情邀请他出去吃饭唱歌通宵泡吧。“本以为是老友相聚,却没想到这是一场精心策划骗局的开端。”小谢介绍,邹某向他诉苦,称自己家里房子急需装修,而其父母又远在老家内蒙古,经济困难,而他因自身征信存在问题,没有银行一类卡,无法接收贷款,紧接着就请求小谢用自己的银行卡帮他代收款项。出于朋友之间的信任,小谢当时没有多想。

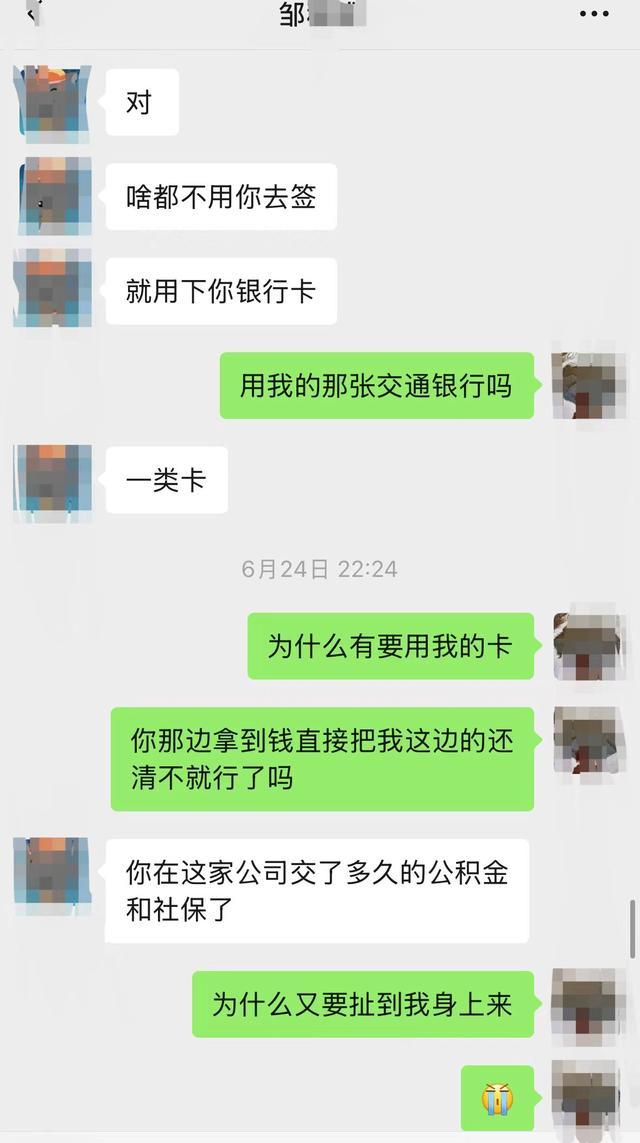

图为小谢和邹某的聊天记录

小谢表示,10月20日,在邹某的带领下,二人一起来到深圳市福田区福田街道星河发展中心的深圳松煜信息科技有限公司,工作人员要求小谢提供了自己的身份证、银行卡、社保公积金等信息,并在小谢毫不知情的情况下用其手机贷款小程序申请到了51000元贷款。

到了录音签合同环节,小谢觉察到了问题,当即提出停止,明确表示拒绝此次贷款。然而,邹某和该公司一名余姓工作人员立刻对其展开轮番劝说,表示小谢只是走个流程,后续会给他提供详细的责任划分明细,而因为邹某征信问题,小谢需要早期代为偿还每月还款,几个月后,邹某征信即可恢复,届时他们就会操作将贷款转到邹某名下。中介和邹某多次承诺无论出现什么情况,都无需我承担任何后果。同时,他们以小谢若终止合同需向邹某支付违约金相威胁。

小谢说,在长达几小时的僵持中,他被带到一个小房间,在工作人员的强迫和邹某的保证及央求下签署了合同、录制视频,对方还告知小谢还有126000元贷款需从交通银行贷出,才能满足此次贷款合同总金额。他当场严词拒绝,并要求他们立即提供之前承诺的责任划分合同。

小谢介绍,自己的警惕并未打消邹某和中介机构的想法,2024年10月22日,邹某和中介再度到其住处找他,软磨硬泡到银行办理一类卡,之后在福田区的一个交通银行网点,小谢办理一类卡,随后中介用小谢手机下载交通银行App从中贷出126000元并转给邹某。当天,邹某给小谢留了2万元在卡里,称用于贷款转到其名下前的还款用度,“那个中介的人还给我转了500元钱说是我请假出来跟他们办理此事的误工费。”小谢说,就这样,自己头上多了两笔贷款共计177000元。在与中介的约定中,邹某需向中介转了贷款额度的21%作为服务费。

朋友突轻生——

还款数月后,实际用款人疑不堪压力轻生离世,还款问题陷死结

据小谢称,在贷款后的前几个月里,由于邹某在小谢账户里留有2万元用作还款,所以,还款未出现问题,“他们说到今年4月我那朋友的征信就没问题了,就可以把贷款转到他名下了,后来我觉得那说法一开始应该就是骗我的。”小谢说,到了2025年4月份,说好的贷款转到邹某名下的事并未能如期进行,而中介的说法是邹某又操作了网贷,导致其征信再度出现问题,除非在之后数月内,邹某不再做影响其征信的事情,则有望2025年年底把贷款转走。

邹某以公司没发工资为由开始逾期还款

小谢说,然而之后的还款就开始出现问题,2025年5月,邹某以公司没发工资为由开始逾期还款,逾期10天后才勉强补上,并保证之后不再逾期。6月15日,邹某再次逾期,依旧以公司未发工资为借口,承诺月底结清。在此期间,小谢多次联系中介询问债权为何还不能转移,对方给出的解释是邹某在4月份又去网贷,导致征信再度出现问题,需再养征信3个月。“他是从事肿瘤治疗灰色领域的推销售卖工作,那是不合法的,有时候收入挺高,但没有保障。”小谢说,正当纠结于还款与债务转移等问题时,却发生了惊人意外。

“7月1日我还曾联系邹某催他还款,他还答应我用存款先偿还。”小谢说,但7月4日,他从邹某家人处接到消息,邹某于7月2日凌晨5时左右从住所打车到另一个区的海边轻生身亡。随后,小谢从当地警方确认了这一消息,“公安民警说他生前留有遗言,大致意思是找我帮他贷款,把我坑了还不上,压力太大了。”小谢说,但他认为,邹某或有别的问题,不应该会因为十余万的欠款选择轻生。

突然发生这样的变故,他曾与邹某家人就还款事宜进行交涉,但对方虽然也承认是邹某坑了他,但人死账消,拒绝承担这笔欠款。小谢称,他曾以自己遭遇AB套路贷为由报警,但当地警方表示,邹某死了,就只能与他的家人协商,没有其他办法,警方并未立案。

“7月6日,我还联系了中介公司,他们还没有得到邹某去世的消息,中介的人仍然很明确说不需要我本人偿还。”小谢表示,当对方知道邹某已确定离世后,异常惊讶,表示自己也未碰到过这样的事情,不知道该怎样处理,需要请示领导。但随后又曾建议小谢与邹某家人交涉,并确认邹某去世,如果小谢不还钱,会一直影响小谢征信。“再后来联系他就不怎么搭理我了。”小谢说,截至目前,邹某家人拒绝接手这笔贷款,当地警方未予立案,中介也没有给出解决办法,而自己也无力还款逾期数月。

相关证据佐证——

贷款材料、聊天记录显示小谢如何从“接款人”成“借款人”

日前,华商报大风新闻记者尝试联系中介公司工作人员及当地警方均无果。

小谢向记者提供了贷款前后与邹某及中介工作人员之间的聊天记录及有关贷款材料,显示这笔贷款的产生以及偿还责任事宜。

一段贷款承诺视频中,在中介工作人员的引导下,邹某明确讲述自己因不符合贷款条件,特找到朋友小谢作为贷款人,在中介公司的协助下办理贷款业务,并约定了居间服务费为21%。

而在一份贷款服务合同中,邹某和小谢则是作为共同甲方与乙方深圳松煜信息科技有限公司签署协议。在借款合同中,却只有小谢作为借款人签署。

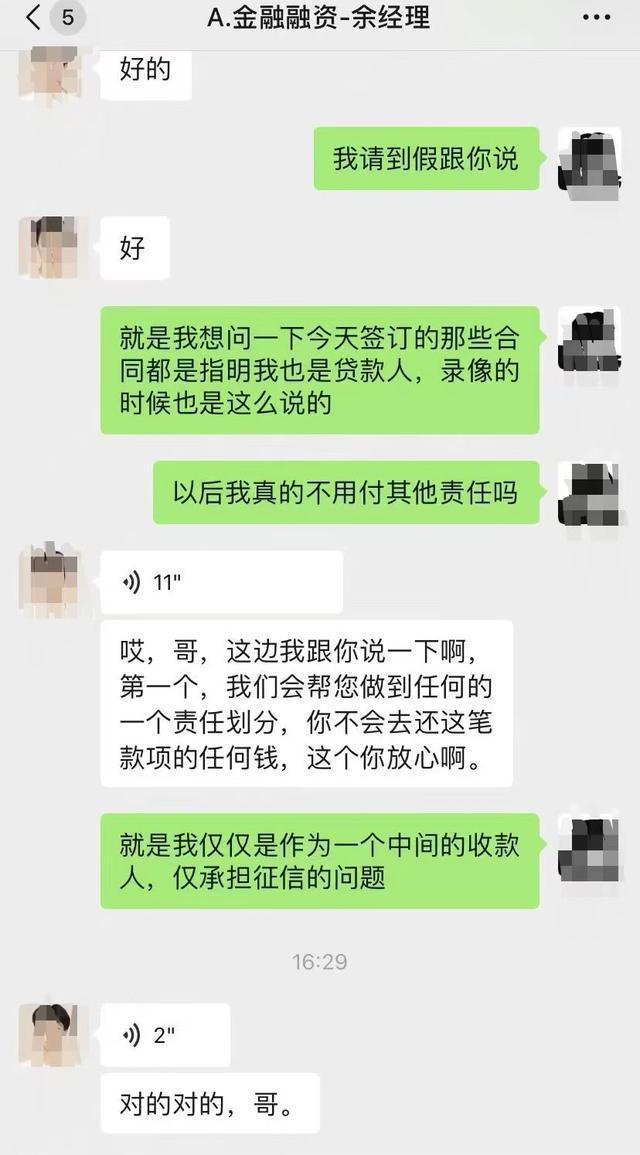

而有关自己作为贷款人的法律后果,小谢虽然懵懂,却也在一开始心里就充满担忧,他曾在签署贷款合同当日通过微信询问中介公司余姓经理,“合同我是贷款人,录像也是这么说的,我真的不用负其他责任吗?”中介余经理的答复非常明确,他们会做好责任划分,小谢不会还任何钱,只会作为中间收款人承担征信的问题。

小谢与贷款中介人员聊天记录

而在5月6月之间,因为邹某未能及时还贷,造成逾期,小谢曾多次催促对方,对方均以工资未及时发放进行解释。邹某在6月份还曾提出过让小谢再次作为收款人帮其贷款,小谢此时相当警惕,“为什么又扯到我头上来”,此事最终不了了之。

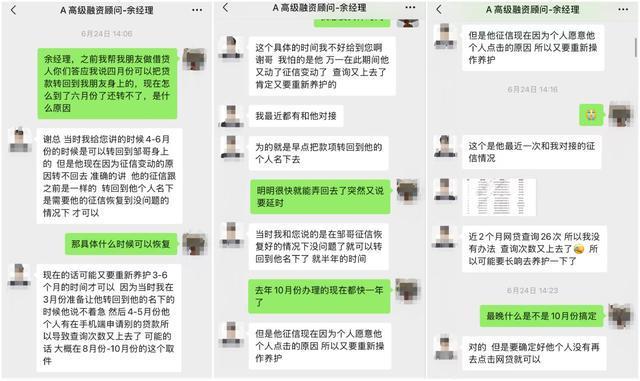

而有关贷款转移问题,小谢曾与余经理多次沟通,对方均明确表示由于邹某于4月份再次网贷,征信再度出现问题,因而只能延后。

小谢曾与余经理多次沟通,对方均明确表示由于邹某于4月份再次网贷,征信再度出现问题

而在邹某出事后,小谢曾与对方交流,对方一开始依然表示小谢不需要还这些款项,在得知邹某出事后,余经理则称未遇到过这种情景需向上级汇报。聊天记录显示,7月7日,余经理还曾告诉小谢,如果邹某不还钱,会追责到他家人头上,如果家人不愿意,会对他家的资产进行法拍,并表示直系亲属有还款义务。随后,中介余经理建议小谢起诉邹家。余经理还称,最坏的结果就是小谢也不还款,最多是影响征信。

中介余经理建议小谢起诉邹家

律师说法——

当事人负有还款责任,但有权举证追偿,提醒善用严管个人信息

“这事令人唏嘘,小谢作为成年人恐怕要为自己的行为付出相应代价。”就此,陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善表示,从法律视角看,根据合同相对性原则,以及《民法典》第四百六十五条规定,依法成立的合同仅对当事人具有法律约束力,小谢作为借款合同的缔约主体,与贷款机构形成直接的债权债务关系,即使邹某是实际用款人,也不影响小谢承担还款责任。小谢在履行还款责任后,可以根据与邹某之间的约定或相关证据,向邹某的遗产继承人追偿。另据《民法典》第一千一百六十一条规定,继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分,继承人自愿偿还的不在此限。如果邹某的家人继承了邹某的遗产,那么需要在继承遗产的实际价值范围内承担这笔债务;如果邹某的家人放弃继承,或者邹某没有留下遗产,那么其家人对这笔债务可以不负清偿责任。

赵良善说,小谢手头的居间服务合同和贷款承诺视频可以证明邹某是实际用款人,以及中介存在欺骗行为。这些证据在小谢向邹某的遗产继承人追偿时可能会起到重要作用,也可以作为小谢向中介机构追究责任的依据。

赵良善表示,中介公司在贷款过程中存在欺骗、诱导行为,小谢可收集聊天记录、贷款承诺视频、贷款服务合同等证据,向法院提起诉讼,要求中介公司承担相应责任,如赔偿自己的损失。从本案现有信息可知,中介公司承诺无需小谢承担还款责任却未履行,且在操作贷款时存在隐瞒关键信息等行为,涉嫌违约和欺诈。因此,小谢可向法院起诉中介公司。同时,中介公司从事贷款相关业务,可能存在超范围经营、违规收取高额服务费等问题,小谢可向国家金融管理局深圳监管局或深圳市地方金融监督管理局反映中介公司违规操作行为,由监管部门对其进行调查和处罚。

“个人信息的不当保管或混乱使用都会给自己带来严重的法律后果。”赵良善提醒,切莫随意向他人透露自己的重要个人信息,尤其是涉及身份、财产等敏感信息。在社交、工作等场景中,要谨慎对待他人对个人信息的索取,即使是熟人,也需问清用途并留存相关证据。其次,面对朋友或他人不合理的使用个人信息请求,如帮忙贷款、提供银行卡代收不明款项等,要敢于说“不”,不要好于面子、脸皮薄而轻易答应,要明确告知对方这种行为的风险和后果。再者,在任何涉及个人信息使用、签署合同的场景下,都要熟稔合同条款,了解自己的权利和义务,对于模糊不清、不合理的条款要提出质疑并要求修改,切勿盲目签字。最后,一旦发现个人信息被非法使用,要及时收集证据,如聊天记录、合同、转账记录等,通过与侵权人协商、向相关部门投诉、向法院起诉甚至向警方报案等方式维护自身的合法权益 。

华商报大风新闻记者 杨德合 编辑 李婧

(如有爆料,请拨打华商报新闻热线029-8888 0000)