一个内容社区的基因传承。

文|毛巾

编|陈梅希

开发一个App,是颇为复杂的工程。即使是一款小体量的产品,也要经历“梳理需求-设计界面-写代码-测试-上架-运维”等一系列流程。曾经,这些工作更多是由十几人甚至几十人的团队来完成的。

而在AI时代,开发的成本被大大降低。越来越多的精小App背后,是一支“一个人的队伍”。

独立开发者们的大量出现,正在让App开发从一项精密的团队工程,变成一部带有强烈个人风格的作品。就在今年,刺猬公社(ID:ciweigongshe)发现:有越来越多的创意App,正从社区平台孵化涌现。它们的灵感和风格各不相同,但诞生的路径,却有惊人的相似之处。

独立开发者,走进“反巨头”时代

在每个人都是重度手机用户的今天,我们花在手机上的绝大部分时间,其实是被几款重量级应用瓜分的——即使你手机里的App已经多到可以按彩虹的颜色分类,但你每天打开的,依然是屈指可数的那几个。

红色的那个,橙色的那个,黄色的那个,绿色的那个,蓝色的那个,黑色的那个。它们包圆了你的衣食住行社交娱乐,容不下另一个巨头插足。

这些应用像是每个人的日常容器中不得不安置的几块石头,我们的生活因它们而便捷,却也高度同质化。

在这样的背景之下,“单枪匹马”的独立开发者们,则更多让他们的产品,成为石头缝隙中的水与细沙——从更细微的生活方式出发,让人们重新找回个性化的权利。

“开喝”,是一款AI调酒应用。它通过让用户与“调酒师”进行对话,根据当下用户输入的文本和表现出的情绪,为其定制专属酒单。刺猬公社也在开喝上“下单”了两杯酒,简单的对话过后,开喝为我端上了一杯“内卷北极光”和一杯“失重的自由”。

开喝对两杯鸡尾酒的描述

两杯酒的调制方式

此外,用户可以在自己的酒柜中添加喜欢的原材料,并让AI调酒师从这些材料出发创作酒单。基酒、利口酒、苦精、糖浆、果汁、调味剂……上百个选项的彼此组合,足以让用户拥有一杯足够个性,并能充分承载当下情感的鸡尾酒。

另一款让用户通过AI拥有个性化体验的App是“Dreamoo”,这是一个帮人记梦、绘梦、解梦,并以梦境内容为基础进行社交的应用。当用户把回忆的梦境内容输入后,Dreamoo便会生成对应图片,并让AI解梦师对梦中的意象和符号在不同流派框架内进行解读。

Dreamoo对我输入的一个文字梦境的视觉化呈现

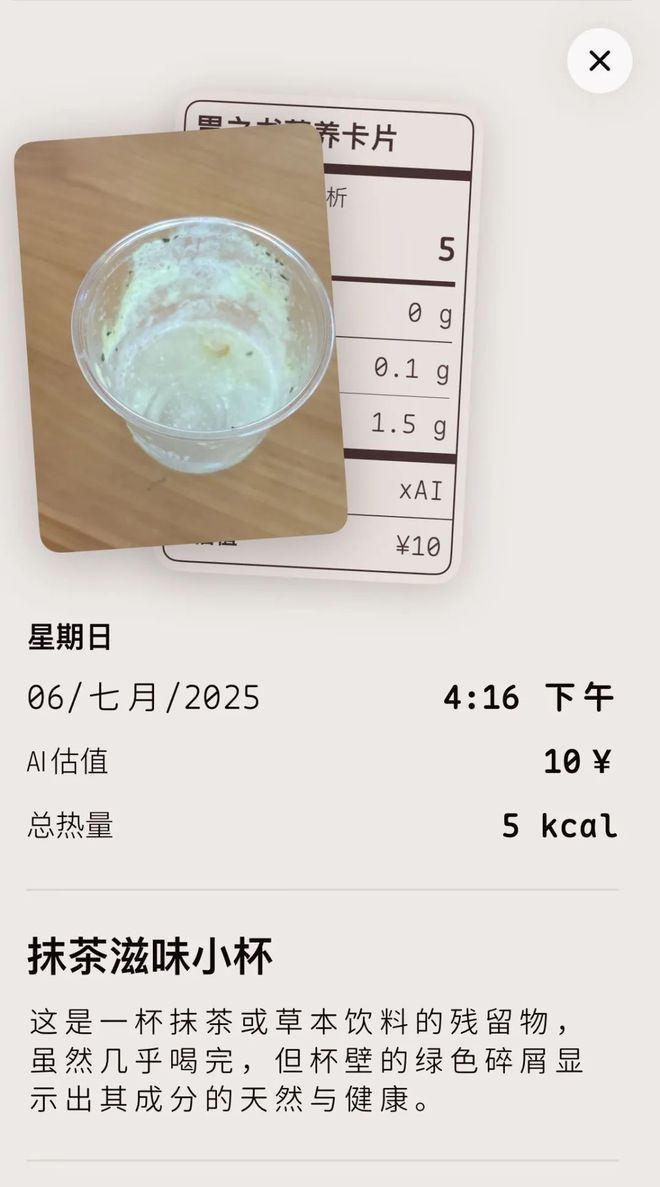

而在App“胃之书”中,用户只需拍摄日常的食物照片,让AI自动识别食材,便能得到一份饮食记录与关于该食物的背景知识。达到一定记录次数后,胃之书便会为用户慢慢解锁国内与国外各大菜系的“人生食单”。

这样,每一餐都是一次用户微小“收集癖”的满足,那些还没体验过的食物与菜系,都成了亟待被探索点亮的地图。

胃之书的识图相当精确

上述App并没有运用很复杂的技术,它们只是将现有的AI能力恰当地嫁接在对应的生活场景中。它们体量虽小,却不约而同地都带着一丝“当代人精神自留地”的浪漫气质,让用户通过简单的交互,便能拥有个性化、定制化的正向体验。

从某种程度上来说,它们是更私人的,也更关注个体情绪的。当用户在使用这些应用时,更能感受到它们对于个人经验的理解与尊重。

比起传统应用市场试图“包罗万象”的App们,今天的独立开发者们没有面向更广泛的需求,而是着力于一个特定需求的纵深,将体验做到极致。

来自于某种具体的生活场景,也服务于某种具体的生活方式,这可能正是我们这个时代独立开发者的独特气质。独立开发并不是什么远大前程的前言,高度个性化的App也不是什么未来巨头的序曲,它诞生于当下,服务于当下,制造当下的便捷或愉悦,仅此而已。

从“种子用户”,到“胚胎用户”

在互联网产品圈,有一个概念叫做“种子用户”,即新产品最初的一批用户。种子用户的招募,最早也要等到产品MVP(最简可行产品)即将上线之时,毕竟你要向用户宣告“我们来了”,需要有一个可以让用户上手体验的版本。

过去,招募“种子用户”的方式,可能是发布一篇公众号文章,或是在相关的知乎问答里放上体验链接。但刺猬公社发现,当前的独立开发者,开始倾向于在小红书记录自己从前期调研开始的每一个环节,比起过去“种子用户”的概念,这些像追更小说一样关注新产品诞生过程的粉丝,更适合被称做“胚胎用户”。

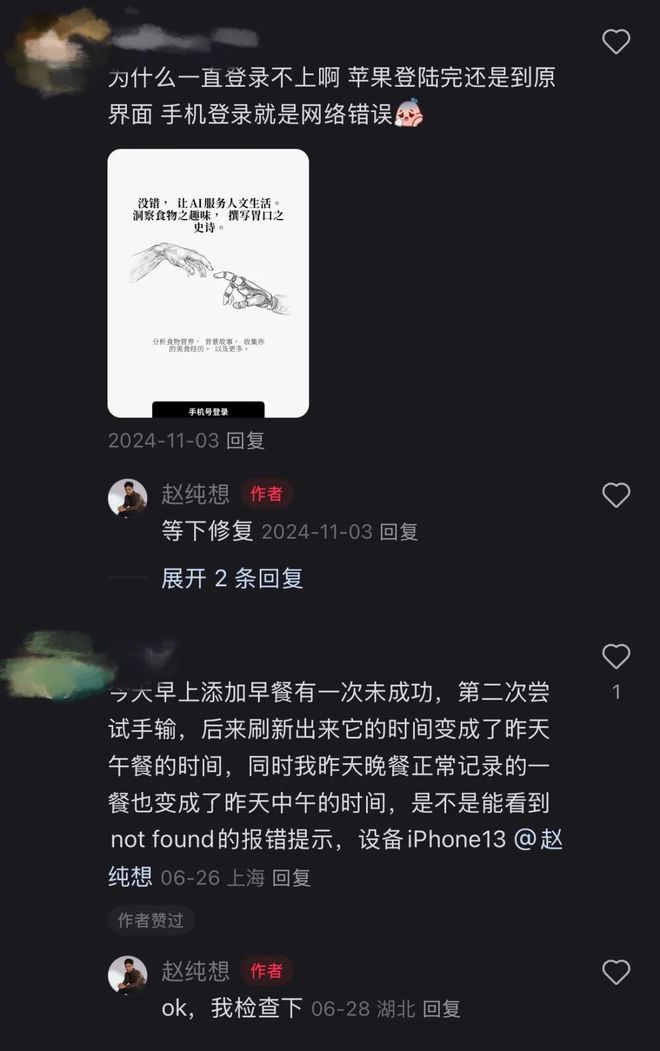

用户反馈也帮助开发者及时debug。图源小红书@赵纯想

开发者与用户,就像是甲方乙方的关系。

以“谁付钱谁就是甲方”这个简单逻辑来看,确实用户就是上帝。但并不是所有开发者都能精准判断并满足用户的需求,以较大体量的App举例:从市场反馈到应用的迭代更新之间,有无数繁杂的步骤,这造成了一定的时间差,更何况并不是所有用户需求都能准确地传达到开发者那里……

很多时候,这会给用户造成一种感觉:好像开发者才是更具话事权的那一方——你提供什么样的产品,我们就只有接受的份儿。

而从小红书上诞生的独立App,似乎天然地消除了用户与开发者之间的沟通壁垒——很多独立开发者在应用上架之前,便已开始了在小红书账号上对用户需求的调研。这些“调研”也并不是一份份具体的问卷,而是通过把一部分产品内容放在小红书笔记上,吸引来对其感兴趣的用户互动而自然完成的。

在@开喝Kaihe的小红书账号上,开发者在今年年初分享了自己调制的“内耗波本”“城市酸梦”“自由落体”等AI原创鸡尾酒的酒单。那时产品还没有进入测试阶段,但已有人在评论区询问“用的是什么AI”。开喝上线时的内测名额,也是从自己的小红书粉丝群体中招募的。

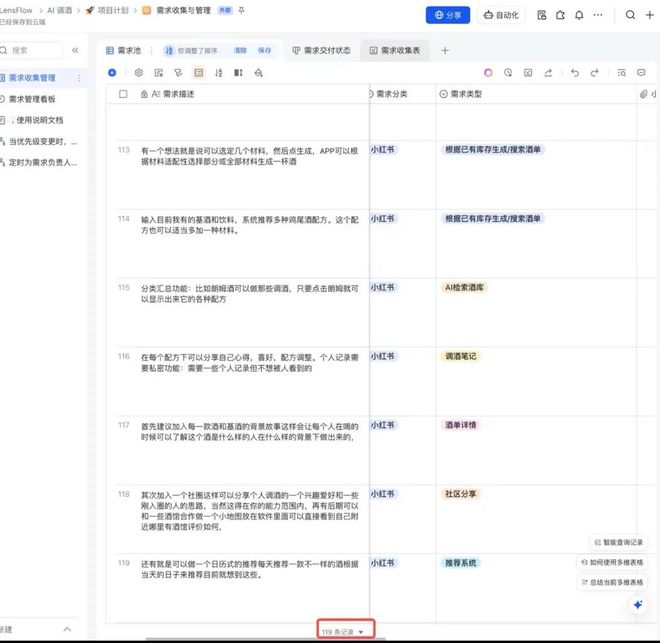

今年3月,@开喝Kaihe发布了一条标题为“一起开发一款调酒App,等云股东来提需求”的笔记,并将用户的评论整理成飞书表格中的119条建议。而其中的很多条建议,已经在当前版本的应用中得到了实现。

“胚胎用户”们的建议。图源小红书@开喝Kaihe

与其说用户是“云股东”,不如说小红书上的开发者真正实现了多年前“人人都是产品经理”这一调侃般的愿景。Dreamoo的开发者@Sidrel在三个月前的小红书独立开发者大赛上也曾表示:他是通过在小红书发帖,找到了大量喜欢记梦解梦的梦境爱好者后,针对用户需求开发了这款应用。

这样的例子还有很多:将书籍通过AI转换为播客形式的“Nooka”,让“分身”代替自己去旅游并生成旅行电台的“魂旅”,Z世代的AI互动日记本“Glimmo”……它们都是通过在小红书上的预热和内测,最终完成了发布。

小红书上的独立开发者们

选择小红书作为App孵化的平台,意味着从一开始,开发者便对自己产品的目标用户画像有了一定程度的预判和认知——它一定是小红书整体用户画像的一部分。而余下的部分,则是对用户画像和需求进行更细致的描摹和整理。在用户看来,自己的反馈和意见能受到开发者的即时关注和积极回应,亦是极具参与感与成就感的体验。

这是一次快速而精准的双向反馈。通过这样的方式,用户需求和开发者的意图中间,不再有过多的误解和拉扯,而是形成了一股合作共创的力量。

AI时代,内容型社区的潜力

作为内容型社区,小红书的风格和调性似乎决定了,在这个平台上成长起来的独立产品,也会有与之相符的、更注重内容的特性。

AI让内容的生成变得简单而高效。但当创作者在使用ChatGPT和DeepSeek来协助创作时,往往会有一个疑问:当自己说一句话AI就会回应成百上千字的时候,由AI生成的内容,到底有多少属于自己,并能代表自己?

一些独立开发者,乘着AIGC的东风,巧妙地解决了用户端“内容个性化”的问题。关注睡眠和梦境的Dreamoo,关注吃和喝的胃之书和开喝,关注旅行的魂旅,一个接一个问世。而此时此刻的小红书上,正有一个拿到种子轮融资刚刚启动内测的AI穿搭App……AI时代的App,它们的产品重心依然是用户的衣食住行,却用了不一样的方式:与每一个具体的人和具体的生活相匹配的AIGC,才是更多用户愿意接受的AIGC。

就像在产品开发过程中,开发者与用户的共创那样,这个时代的内容创作,也渐渐模糊了作者与读者的界限。

我们很少再听到“UGC”这个词,因为UGC早已成了互联网内容的主流。而小红书上的独立App们,某种程度上正是用户生产的内容借着AI和开发者变身为一种新的表现形式。

具体到产品内部来说:Nooka把书籍转换成播客的过程,并不是单纯的内容提炼和有声化,而是以用户与AI对话的方式来重构书本。当AI提出观点,用户随之发问时,便形成了内容的共创,如果AI与用户的对话足够多、足够精彩,它便会被整理成一档新的播客节目,并放在推荐页面上。

Nooka的登录页面

B站弹幕、抖音和快手的评论区、小红书笔记、淘宝的商品评价、美团的美食评价……大多数用户参与互联网的方式,除了花钱以外,主要是在各式各样的平台与媒介上留下自己生产的内容。它们可能是观点,可能是个人经验,也可能是对已有内容的即时反馈。

在过去,这些内容只是UGC,是平台的附属品,从来没有被聚合成一个新的产品。但现在,这些内容生产力正在AI时代被打包重装,并形成了一套可持续的共创生产逻辑——Nooka是这样做的,独立开发者们也是这样做的。

这正是内容型社区的潜力所在:一个成熟的内容社区,可以孵化出无数个子社区(子产品)。建立在开发者与用户都认同原社区的共识之上,这些子社区不必再费力招徕用户,而只需拓展自身领域的内容深度,便是对既有共识的强化。

唯一的问题可能是商业化。这一类关注细微场景的产品,追求的并非用户的“最大公约数”,增长飞轮自然也很难奏效。好在它们本就不需要太多成本,AI时代的到来,让我们陷入同质化表达的恐慌,也让个性化的微型内容社区拥有诞生的土壤。硬币永远都有两面。

内容为王,放到今天依然成立。毕竟,我们所生活的这个世界,我们的信仰、立场和兴趣爱好,不也都是被提供的内容吗?

参考资料:

1.《对话Nooka唐垲鑫:95后用AI重写康德,新一代平台会重新定义创作者|100 AI Creators》,AI闹

2.《新一代开发者为什么集体涌入小红书?》,极客公园

媒介合作联系微信号|ciweimeijiejun

如需和我们交流可后台回复“进群”加社群