从事法医工作以来,延延始终告诫自己要冷静客观,可这次,她差点没绷住——眼前,是一具仅2个月大的婴儿遗体;耳边,是年轻父亲撕心裂肺的哭声。她尽量让自己的动作轻一点、稳一点,好让那位父亲哭泣时掠过的风,再抚一抚这可怜的孩子。

这是26岁的女法医延延日常工作中的一幕。

她最终没让自己掉下泪来,因为克制情绪早已成为延延的本能。就像水手注定要直面风浪,法医这行,既要读懂“海浪”的节奏,也需怀有如履薄冰的敬畏。

今年6月,延延意外走红。她在社交平台分享自己的法医工作和健身日常,用 “硬核” 日常打破了大众对法医的固有印象。

女法医背后有哪些职业故事?法医如何看待生死?法医工作是否危险?带着这些疑问,7月13日,大河报《看见》记者独家对话毕业于重庆医科大学法医学专业的女法医延延。

延延工作画面

不被定义的人生

单手拿电锯,3分钟完成一次开颅——延延推测,自己的走红与这份职业背后的女性身份有关。

有媒体报道,女法医在法医队伍中的占比不到15%。四川大学"法医学专业仅限男生"的规定曾引发热议。

延延能理解这种性别失衡。

即使是像她这样“肌肉发达、能硬拉120公斤”的人,面对400斤的死者时也会发怵,需要多人协作才能完成翻身。体脂率高的死者会让手套滑腻,加大解剖难度。更别提解剖时传染病暴露风险、浸泡脏器的福尔马林会刺激皮肤、黏膜等劝退大众的因素了。

延延健身画面

法医通常分以下几种,伤情鉴定,病理鉴定,毒物鉴定,DNA鉴定等。伤情鉴定主要是对伤者进行轻中重伤和伤残等级的评定,病理鉴定则需要解剖尸体并行组织病理学检查。在延延入职前,她所在的单位还没有做病理鉴定的女法医。实习到工作的3年来,延延累计面对超600名死者,已是重庆某司法鉴定中心的一名得力员工。

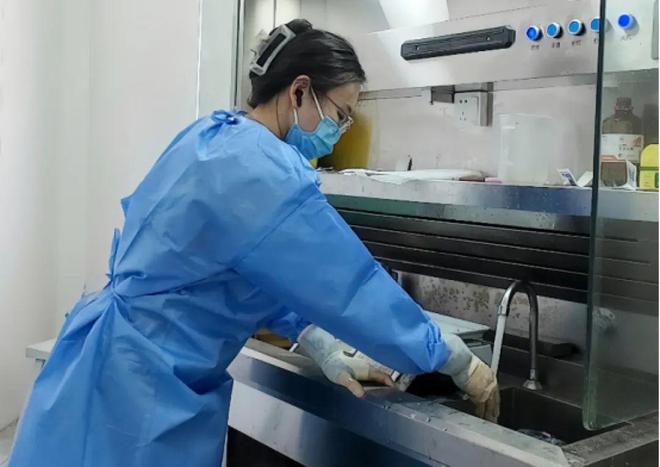

延延清洗工具画面

回忆初次面对死者,延延称自己相当平静。戴上手套、拿起解剖刀那一刻,职业感会自然而然地覆盖恐惧。她甚至想象过自己成为“大体老师”,被学生目光包围的场景。可贵的是,这些目光并未吓退她捐献遗体的想法。

延延的丈夫也是健身爱好者,双方家人都十分理解她的法医工作。“只是一份鉴定工作”——已成身边人的共识,延延几乎没有后顾之忧。

“公平公正地做鉴定”是延延的自勉。但公平公正是一个复杂议题,既需要客观标准规则为基础,也离不开主观对每个案件个体中,存在的病理生理学规律的判断。如何平衡?延延说,经手案例越多,对个体案例的伤病关系和参与度理解就越深,主观公正性自然越高。

延延的胳膊在工作时显得粗壮

如今“虚拟解剖”技术已能满足部分家属“遗体不被破坏”的需求。这让延延明白,除实践外,必须不断学习,才能不被时代抛弃。法医学现已提级为跟临床并列的一级学科,前景可期。

工作之外的延延,爱做美甲、喜欢登山;不惧死亡,但讨厌蟑螂;健身有果,画画也不错……外人很难用单一标签定义她,她只想过“不被定义的人生”。

延延的画作

最让法医头疼的案例

最轻盈的死亡,是生命的自然衰竭。而法医遇到的死亡,则是一声声沉重的叹息。

有人因两针针灸扎破胸膜,命丧理疗所;有身强体壮的体育老师因喝酒诱发冠心病,去世当天仍在喝酒……用解剖刀划开皮肤才知道——“活着”,原来只是一层薄薄的保鲜膜。正因为生命如此脆弱,生者才要更珍惜。

延延接手最多的死亡案例就是交通事故。其中最让延延头疼的,是多车接触的死者。分析成因的背后,是一笔“糊涂账”:哪辆车接触的时候人没死,哪辆车撞击时人已死亡——每一次细微的责任划分,都牵动多个家庭的命运。好在司法鉴定只是一个维度,挖掘真相还需警方、车检方、保险公司等通力合作。

延延解剖死者画面

其次是病亡案例。以延延所在鉴定所的鉴定经验看,冬天的死亡案例更多,因为天气转凉,气候不稳定,人的免疫力就下降,许多慢性基础病如呼吸系统或心血管系统疾病更易发作。延延接触最多的死者就是中老年人,这类人群的主动脉、冠状动脉大都有“粥样硬化”。冠状动脉粥样硬化性心脏病是目前最常见的猝死原因之一。她给出的养生建议是:不抽烟、不喝酒,远离烟尘环境,控制脂肪摄入和自身体脂率。因为烟酒会损伤血管内皮,不健康的饮食容易造成血液黏稠度高、高血脂等,更易形成粥样斑块,给健康埋下隐患。

破解谜题的“尸语者”

解剖室的排气扇开始运转,意味着新一轮“死亡解码”开启。

延延常在合上鉴定报告时,想起年少时看《法医秦明》带给自己的内心震动。秦明将法医称作“尸语者”,说“我们翻译的不是文字,而是死亡留下的标点符号。一道伤口是感叹号,一片淤青是省略号,而致命伤,是最终的句号”。

只是现实中,这个迟来的“句号”,有时能熨平家属心上的褶皱,有时则会激起难平的风波。延延刚入行就悟到:鉴定结果出来前,尽量不表现出任何倾向性。

22岁实习时,她曾解剖过一位仅比她大一岁的女性。那位女士因感冒到乡镇卫生院输液,第三天时突然离世,转去大医院也无济于事。家属与多方发生争执、索要赔偿,共同委托鉴定。面对全程嬉皮笑脸的死者丈夫,延延心里替解剖台上的人惋惜,但也只能藏起情绪,专注工作——因为只有专业的鉴定结果,才能公平公正地发声,告慰死者。

在死亡面前“阅卷”多年,她见证过崩溃,有家属坚持旁观解剖,最终情绪失控推搡法医;随团队见识过各地丧葬民俗时,也感受过豁达,目睹死亡被坦然接纳。

见证过这么多生命的凋零,延延最想对生者说:“一定要好好享受生活。”

但这句话,她没对那个婴儿的父亲说过,也没对那个旁观后崩溃的家属说过。她选择在解剖时多检查一遍数据,在评论区多答一条专业提问,在健身时多举一组铁——仿佛这样,就能替那些永远停在昨日的人,蹚出一条通往明天的新路。